この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

こんにちは!子育てブロガーのIChi@です。

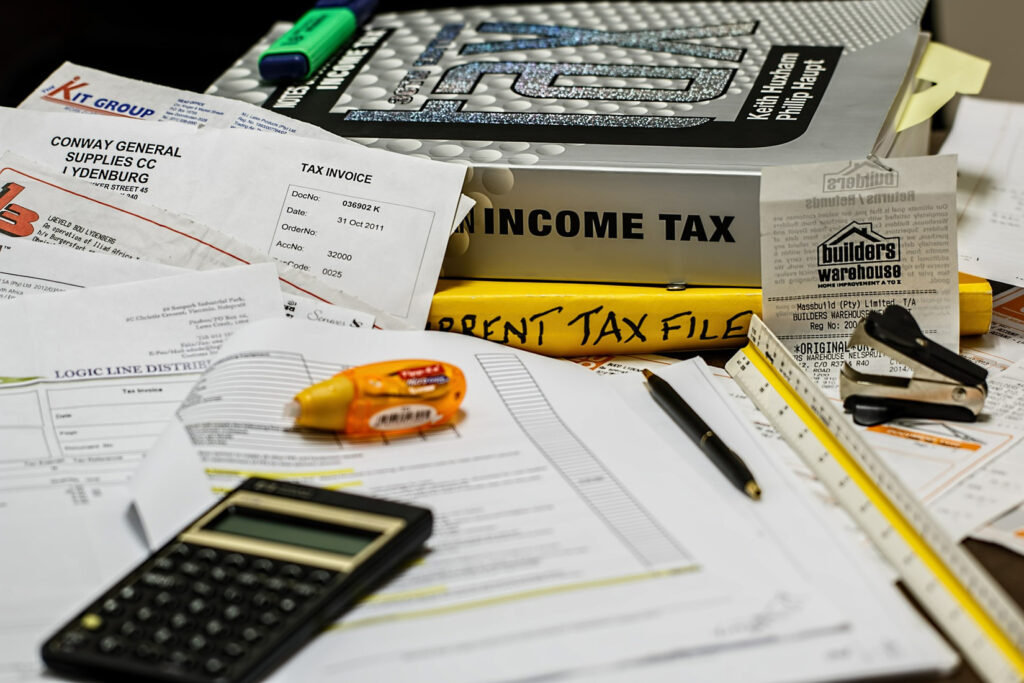

育休を取る多くの人が持っているのが「お金の不安」です。

育休中のパパママの皆さん、子育てと両立しながら収入を増やしたいと考えたことはありませんか?

- 育休中の隙間時間を有効に利用したい

- 育休を取得するので時間に余裕ができるかも

- 実家の支援もあるから心に余裕がある

育休中に副業できないかな?

と考える人も少なくないと思います。

育休中の副業は、一見魅力的ですが、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

- 会社にバレずに副業する方法

- 確定申告が必要となる場合

- 知っておきたい税金のこと

育休期間を有効活用し、少しでも家計を助けたいという方に向けて、この記事では具体的な方法や注意点を分かりやすく説明します。

さあ、一緒に育休中の副業に関する知識を深めて、ご自分のスキルを最大限に活用しましょう!

私自身の経験を踏まえてこれから育休を取る方の参考になれば嬉しいです。

育休中は会社(本業)を休んで「育児休業給付金」をもらっていますが、制度上、育休中の副業は違法ではありません。

しかし注意すべきポイントがいくつかあります。

育休中に副業を始める前に、そもそも会社で副業が認められているか必ず確認しましょう。

未だに副業を禁止している企業も少なくありません。

また、副業の内容によっては、

- 企業秘密の漏洩リスク

- 会社の信用を失墜させるおそれ

- 取引先との関係に支障がでる

などの理由でペナルティを課されるリスクもあります。

自己責任では済まない場合もありますので十分注意ましょう。

しかし、確定申告や納税等の手続きをしっかり行えば会社にバレることはほぼありません。

育休中であっても、副業での収入が一定額以上あれば「確定申告」が必要になります。

確定申告が必要になる副業収入額はその年の本業の所得によって異なり

- 副業20万円ルール

- 基礎控除48万円ルール

の2パターンあります。

両者の違いをしっかり整理しておきましょう

「副業20万円ルール」が適用されるのは、サラリーマンやパートなどの給与所得で既に基礎控除48万円を満たしている方です。

つまり、年末調整や確定申告で本業の収入から48万円の基礎控除して納税する方が、さらに20万円以上の副業収入があった場合に所得税の追加納税が発生するというわけです。

本業の収入が48万円以上の場合

⇒20万円ルールの対象

- 副業収入20万円未満:確定申告が不要

- 副業収入20万円以上:確定申告が必要

一方で、長期の育休などにより本業の収入が48万円を超えない場合、「基礎控除48万円ルール」が適用されます。

本業の収入が48万未満⇒48万円ルールの対象

- 0円以下 :申告不要

- 48万円~ :所得税の確定申告が必要

※収入額はすべての収入の合計額(本業+副業など)

「確定申告」と「住民税納付」は別物です。

収入があれば、住民税納付が必要になります。

- 所得税の確定申告を行った人

- 会社で年末調整をした人

- 公的年金の所得のみで住民税の特別な控除を使わない人

通常、多くの人は会社での年末調整又は所得税の確定申告により住民税の申告が不要となっていますが、上記に当てはまらず収入がある人は住民税の申告が必要になります。

つまり、「48万円ルールの対象」かつ「収入が0~48万円」の方は住民税の申告が必要です。

その場合、自身で役所に出向いて住民税申告を行ないましょう。

育休中の副業で最も気になる点は「育児休業給付金への影響」だと思います。

育休中の副業は違法ではありませんが、働き方によっては育児休業給付金が「減額」又は「支給無し」となるもあります。

育休中に育児休業給付金の支給に影響がある働き方は、育休中に休業元の会社で一時的に働くケースです。

⇒「本業で仕事をする半育休」の場合

半育休は

「育休中に限定的に働くこと」

を指します。

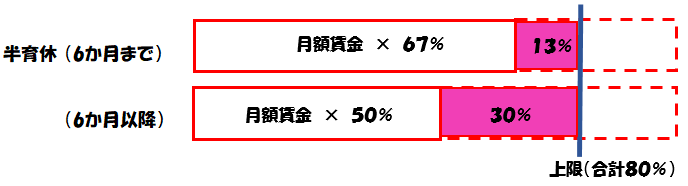

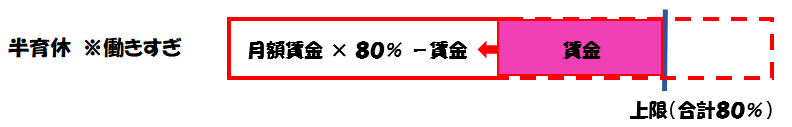

半育休の場合は、育児休業給付金と働いた分の賃金の合計が月額賃金の80%まで。

そのため、上限を超えて働いてしまうとその分だけ育児休業給付金の支給額が減額されてしまいます。

【満額支給される場合】

⇒月額賃金の13%(6か月以降は30%)までは減額なし

【減額される場合】

⇒月額賃金の80%を超える分だけ減額

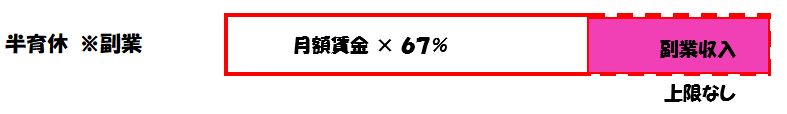

育休中に休業元の会社ではなく、全く別の会社で仕事した場合や個人で仕事をした場合には育児休業給付金に影響はありません!

給付金を貰いながらアルバイトすることも可能です

【本業以外で働いた場合】

⇒副業収入に上限はないため、減額なし

半育休による80%の収入上限に抵触するのは、あくまでも「雇用保険の被保険者となっている会社の仕事」のみ。

⇒副業による収入であれば、育児休業給付金の支給上限への影響はありません。

ただし、副業であっても労働時間が月80時間を超過すると育児休業給付金の支給対象からは外れるのでご注意ください。

いざ副業をやろうと思って調べはじめると

- スキル不要!誰でも稼げる!

- 1日10分で月5万円稼げる!

- スマホ1つですぐに稼げる!

- 限定配布!必ず儲かる裏技!

といった情報や商材がたくさん見つかります。

冷静に考えてください。

全部詐欺ですよね。

誰だって簡単に収入が得られる副業があれば選びたくなる気持ちはわかりますが、「おいしい話」にはくれぐれも注意してください!

育休中はただでさえ収入が減ってしまって不安があります。

副業で「+αの収入」が得られるのは魅力的です。

しかし、働き方によっては

- 会社に迷惑をかけてしまう

- 育児休業給付金の「減額」又は「支給されない」可能性がある

ため注意が必要です。

収入に応じて必要な手続きは確実に行いましょう。

そして、忘れてはならないのが育休の目的が

「妻の心身の回復」と「家事・育児」

であることです。

夫婦でしっかり相談して育休本来の目的に支障をきたすことがないように計画的に行いましょう。